Home Investigacion en Intelligencia Artificial y Desarrollo de Algoritmos Desarrollo de Energia Nuclear y Avances en Fisica Nuclear Innovacion en Tecnología de Vanguardia

Noticias en Español

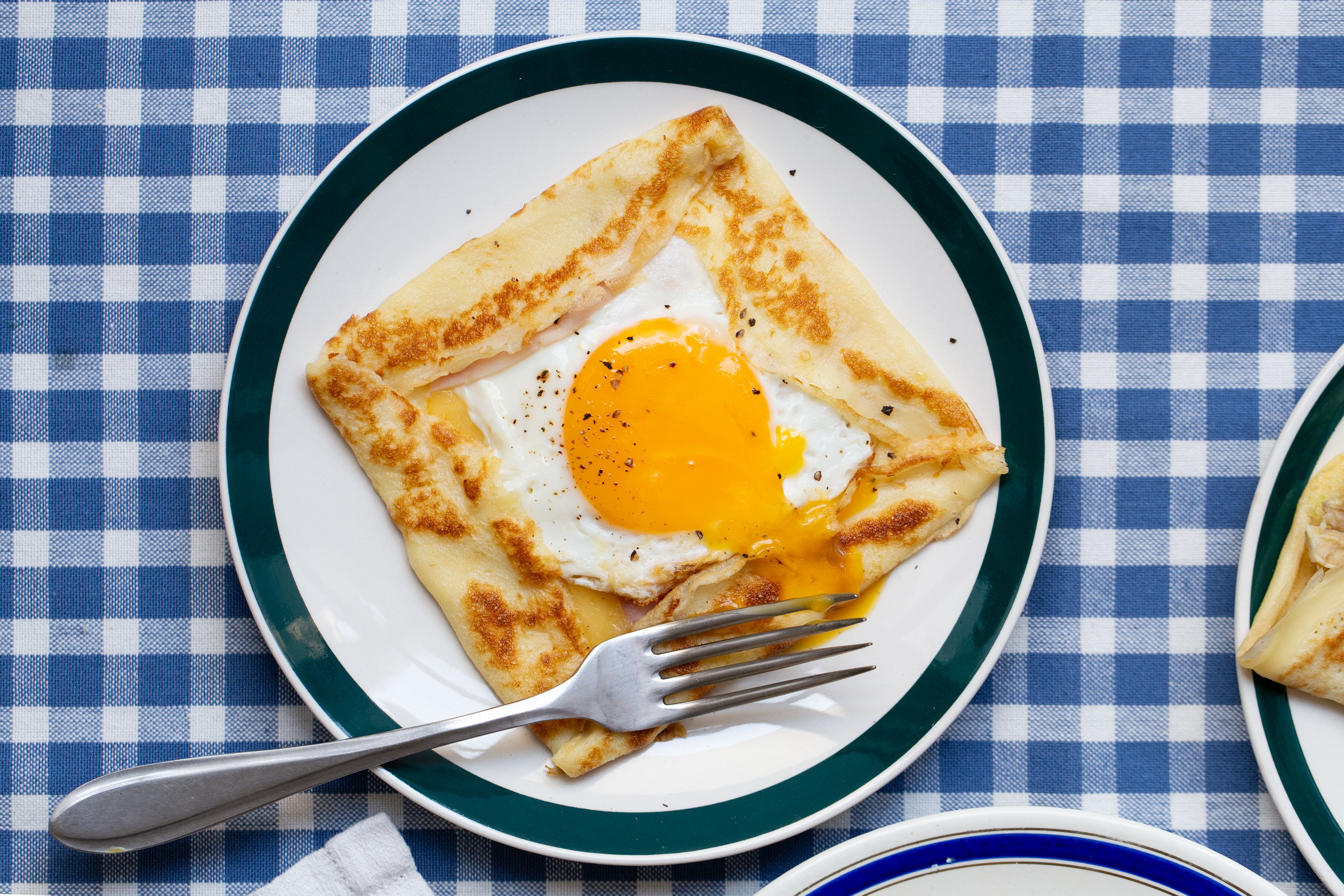

Menú semanal de El Comidista (26 de enero a 1 de febrero)

Si quieres enterarte antes que nadie de todo lo que se cuece puedes suscribirte a nuestra newsletter y recibirás el menú semanal de El Comidista en tu correo cada viernes. Aquí tienes toda la información.

Quién era Alex Pretti, el enfermero al que agentes de inmigración de EE.UU. mataron a tiros en Minesota

Un agente federal mata a tiros a una persona en las protestas contra las redadas migratorias en Mineápolis

¿Es la fibra la próxima proteína? La nueva obsesión de las empresas de alimentos, bebidas y suplementos

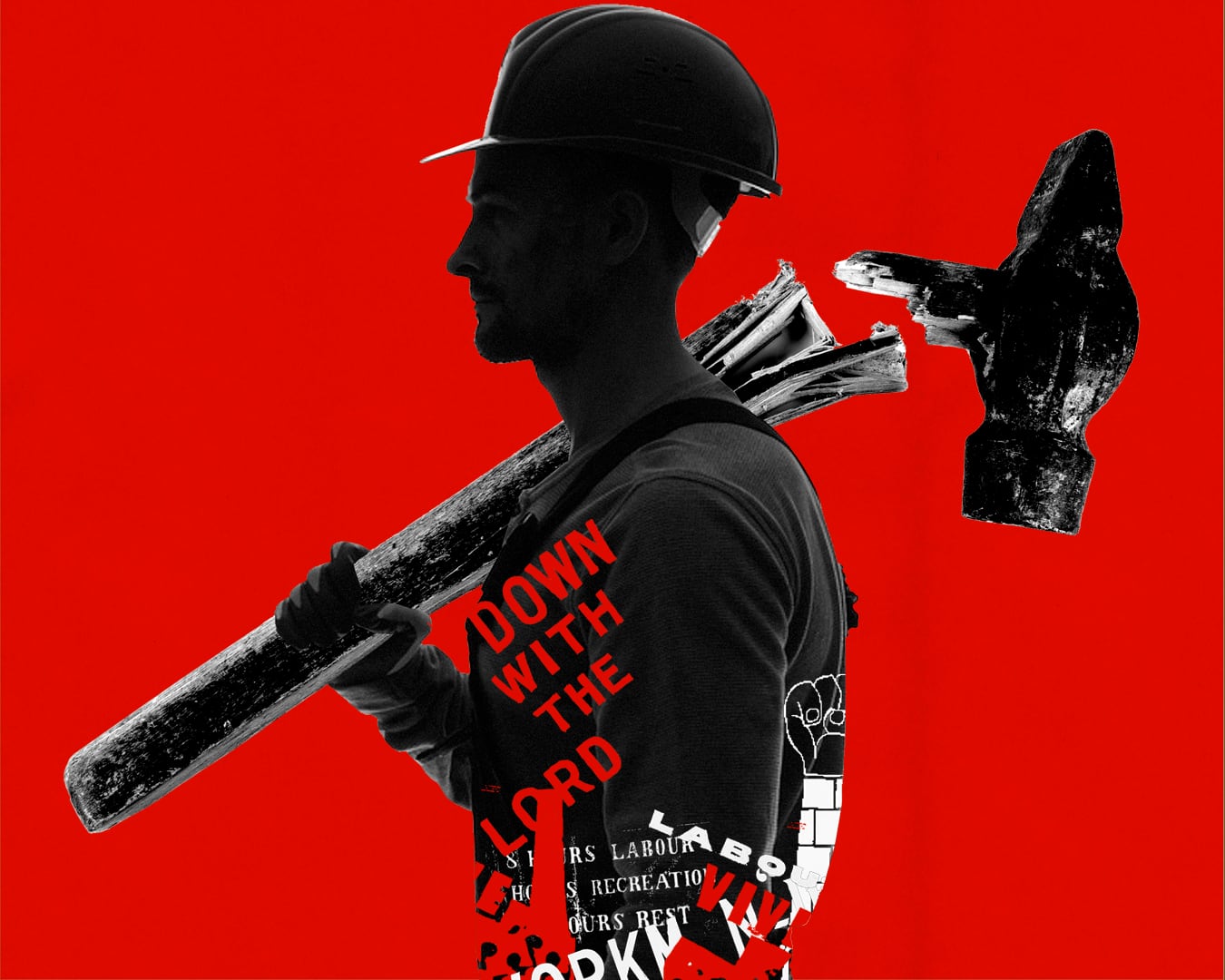

Estas son las razones del declive de la conciencia de clase: el trabajo ya no es el eje de la identidad

La clase obrera se ha dividido. El trabajo ha dejado de ser el eje que articulaba la identidad y la comunidad. El sentido de pertenencia se ha desplazado hacia el consumo, el género, la edad, la raza, la nacionalidad o la orientación sexual: formas legítimas de identidad que, sin embargo, han relegado la cuestión de clase a un segundo plano. Hoy el trabajador vive en una burbuja que le impide reconocer a sus semejantes.

Cómo las historias de amor entre lesbianas tailandesas se han convertido en una industria multimillonaria

Cómo un inocente cohete meteorológico noruego estuvo a punto de desatar una guerra nuclear

Qué busca Trump con la Junta de Paz que presentó esta semana y que amenaza con dejar a un lado a la ONU

De ‘Excalibur’ a ‘Boro’, el cambio de sensibilidad hacia los animales de compañía: “Es familia”

La movilización de decenas de voluntarios para localizar a Boro, el perro perdido tras el terrible accidente ferroviario de Adamuz, refleja el cambio en la relación con las mascotas, cada vez más consideradas parte esencial del hogar. “Es familia”, explicaba emocionada Ana García, una de las supervivientes, que viajaba en el tren junto a su hermana, aún ingresada en la UCI, cuando pedía ayuda para buscar a Boro. Finalmente, el jueves agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil lograron capturarlo y devolverlo a los suyos. “Gordo, ya nos vamos a casa”, le decía su dueña al reencontrarse con él.