Home Investigacion en Intelligencia Artificial y Desarrollo de Algoritmos Desarrollo de Energia Nuclear y Avances en Fisica Nuclear Innovacion en Tecnología de Vanguardia

Noticias en Español

¿Cómo piensa una inteligencia artificial? La gran sorpresa es que ‘intuye’

La inteligencia artificial nació en los años cincuenta cuando un grupo de pioneros se preguntó si podrían hacer que sus ordenadores “pensaran”. Después de 70 años, algo tremendo ha ocurrido: las redes neuronales resuelven tareas cognitivas. Durante 300.000 años, esas tareas fueron un monopolio en exclusiva de seres vivos. Ya no. No es controvertido: es un hecho. Y ha ocurrido de golpe. El aprendizaje automático con redes neuronales ha resuelto problemas que eludieron a las máquinas durante décadas:

Por qué ha pasado más de medio siglo desde la última expedición a la Luna

La humanidad vuelve a la Luna. A principios de febrero, se abre la primera ventana que puede aprovechar la NASA para lanzar hacia el satélite de la Tierra a cuatro astronautas: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. La tripulación de la misión Artemis 2 volará alrededor de la Luna, asomándose a ese mundo gris por primera vez desde que en diciembre de 1972 el astronauta Eugene Cernan cerrara la escotilla de la misión Apolo 17.

¿Ha encontrado la izquierda su propio ‘woke’ para insultar a la ultraderecha? Qué es ser ‘chud’ y qué significa

En un hilo cualquiera de algún foro, o en una discusión sobre política en Reddit que parece un cosplay de una barra de bar, “chud” aparece como aparecen hoy las palabras (más) útiles: sin definición estable, con un aire de clave y/o broma compartida y con la promesa de ahorrarte una explicación demasiado larga. Como un atajo para no acabar en el “mucho texto”, vaya. ¿Alguien recuerda 6/7?

Cuando Venecia era rubia: una ruta entre ‘altanas’, las terrazas en las que las mujeres venecianas aclaraban sus cabellos al sol

Parece que todo lo que acontece en Venecia lo hace en horizontal. La cadencia hipnótica de la luz en los canales que atraviesan la ciudad italiana, la silueta de los gondoleros junto a unos postes que asemejan varas de caramelo, el reflejo del Palazzo delle Prigioni, donde estuvo preso Casanova… Pocos son los que alzan la vista y advierten unas pequeñas estructuras de madera posadas sobre los tejados, en algunos casos más acondicionadas y, en otros, tan solo cuatro vigas irregulares sin funcionalidad aparente. Son las altanas, unas terrazas de madera que se escondían en las azoteas, donde las mujeres venecianas pasaban horas aclarando su cabello al sol. Todo un manifiesto a la belleza capilar de la región del Véneto.

Anatomía de un asesinato: la desigualdad es, en última instancia, una decisión política

La utilización del poder económico como poder político ya no es invisible; se expresa continuamente y con total impunidad. Ello conduce al mundo hacia un nuevo orden en el que no sólo manda el más fuerte, sino también el más rico. Esta reflexión forma parte de modo implícito de la intervención de Mark Carney, primer ministro de Canadá, en el Foro de Davos, que ha causado sensación por su voluntad de resistencia. El planeta está en medio de una ruptura, no de una transición.

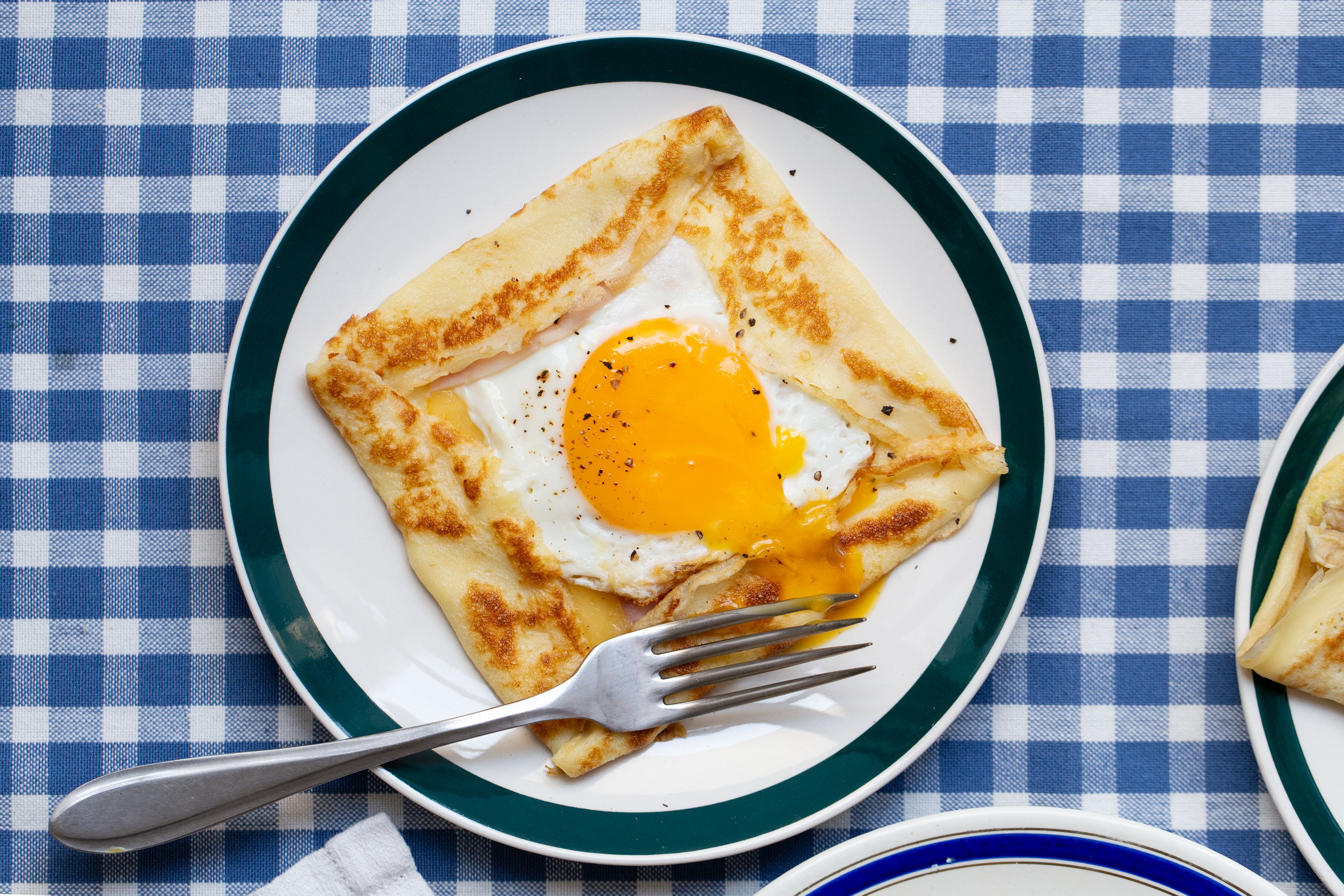

Menú semanal de El Comidista (26 de enero a 1 de febrero)

Si quieres enterarte antes que nadie de todo lo que se cuece puedes suscribirte a nuestra newsletter y recibirás el menú semanal de El Comidista en tu correo cada viernes. Aquí tienes toda la información.

Quién era Alex Pretti, el enfermero al que agentes de inmigración de EE.UU. mataron a tiros en Minesota

Un agente federal mata a tiros a una persona en las protestas contra las redadas migratorias en Mineápolis

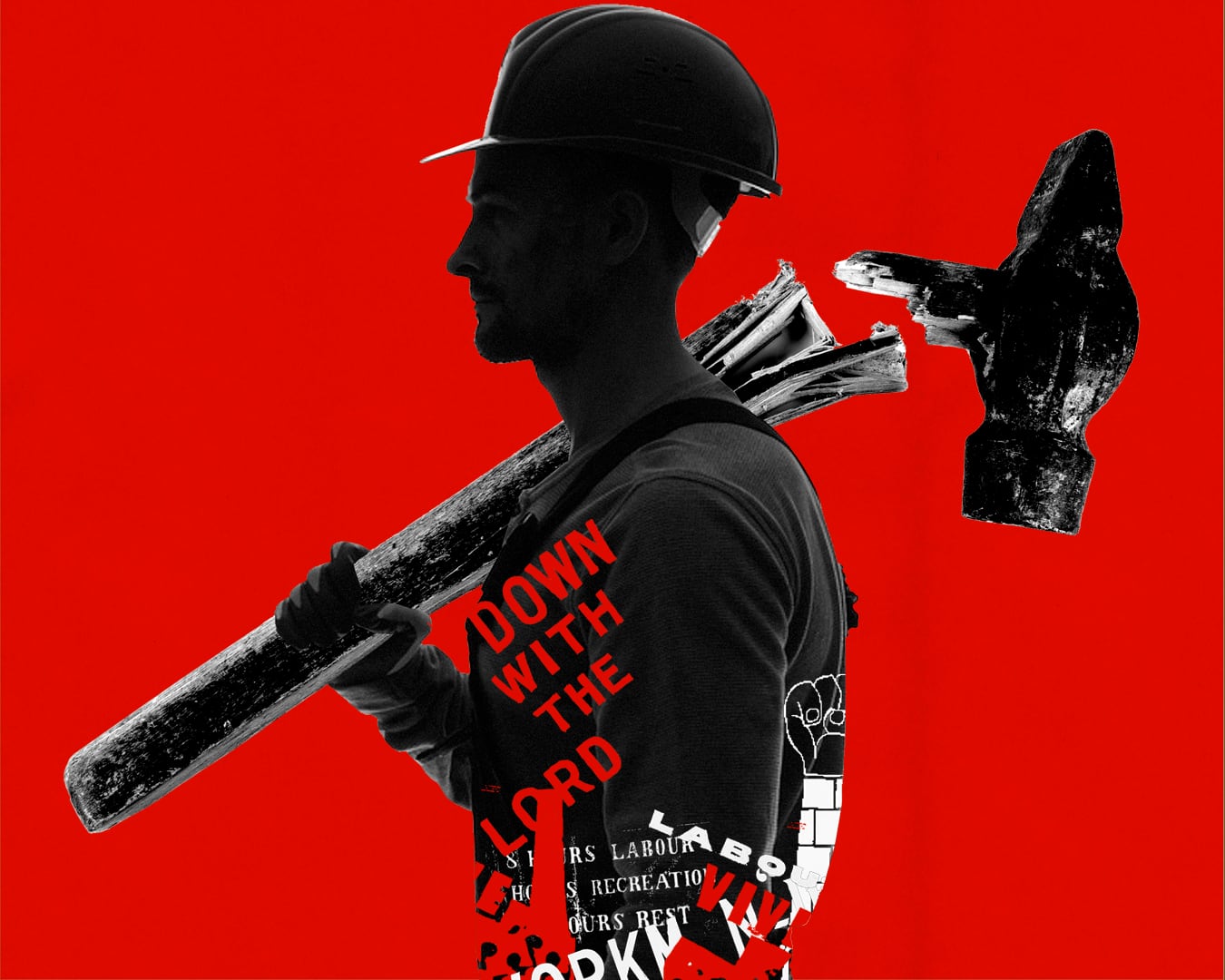

Estas son las razones del declive de la conciencia de clase: el trabajo ya no es el eje de la identidad

La clase obrera se ha dividido. El trabajo ha dejado de ser el eje que articulaba la identidad y la comunidad. El sentido de pertenencia se ha desplazado hacia el consumo, el género, la edad, la raza, la nacionalidad o la orientación sexual: formas legítimas de identidad que, sin embargo, han relegado la cuestión de clase a un segundo plano. Hoy el trabajador vive en una burbuja que le impide reconocer a sus semejantes.