Home Investigacion en Intelligencia Artificial y Desarrollo de Algoritmos Desarrollo de Energia Nuclear y Avances en Fisica Nuclear Innovacion en Tecnología de Vanguardia

Noticias en Español

El video que muestra los momentos previos al mortal tiroteo cometido por agentes de migración en Mineápolis

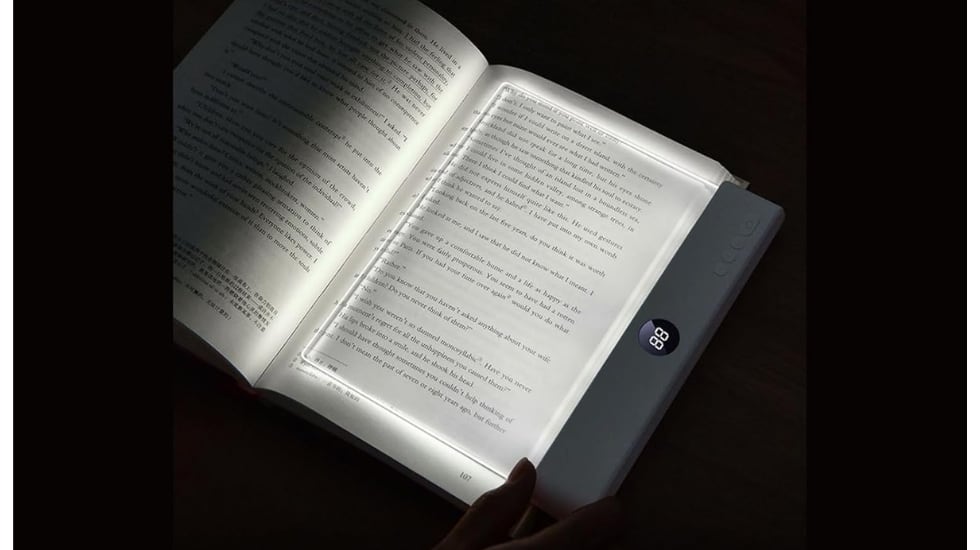

Leer sin cansar la vista es posible con este panel de luz para libros compacto y recargable

Leer libera la mente, nos ayuda a desconectar de ese estilo de vida frenético en el que vivimos y nos transporta a mundos que, aunque no se puedan ver o tocar, existen a través de cada palabra escrita. En definitiva, es una de esas actividades que podrían volver a ganar más protagonismo frente a otras en las que consumimos el tiempo sin hacer nada productivo.

El mejor fútbol se ve en Movistar Plus+: un Real Madrid revitalizado en Champions se enfrenta al Benfica en un duelo vibrante

Las noches de Champions son momentos especiales dentro del universo fútbol. Y, sobre todo, cuando los duelos europeos más esperados se dan cita ante el televisor. Algo que ocurrirá el próximo miércoles, 28 de enero, en Movistar Plus+, donde se enfrentan dos equipos de dilatada trayectoria, como son el Benfica y el Real Madrid. Formas de ver el fútbol distintas, jugadores de diferentes estilos y entrenadores con ganas de cerrar la última jornada de esta fase inicial de la actual Copa de Europa con una victoria incontestable. Un enfrentamiento deportivo que, por supuesto, se podrá seguir en Movistar Plus+, así como otros muchos contenidos del mismo formato y de otras categorías a un precio muy competitivo: por menos de 10 euros al mes y sin ningún tipo de permanencia.

Alauda Ruiz de Azúa: “Se culpa a los jóvenes por creer que el pasado era mejor pero estos jóvenes son nuestros, han crecido en nuestro contexto social”

Ha hecho una de las películas más controvertidas (en el mejor sentido posible) del año que acaba de irse. En Los domingos, que ha logrado 13 nominaciones a los Goya (incluida la de mejor directora), Alauda Ruiz de Azúa (Barakaldo, 1978) se atreve a preguntarse qué pasa en la cabeza de una adolescente que decide meterse a monja. Pero es que antes osó a reconstruir el mundo de una familia marcada por un padre maltratador psicológico; y antes, se arriesgó a ponerse en la piel de una madre primeriza que de pronto no tiene que cuidar solo a su hijo, sino también a su propia progenitora: “A mí no me interesa el cine que te deja un marco de conversación muy restringido, donde simplemente puedes estar a favor o en contra de algo”. Quizá por eso, está llamada a ser una de las directoras españolas más importantes de nuestro tiempo.

Guatemala, entre la sangre de las bandas y el efecto Bukele

El Mezquital no es un barrio y tampoco una colonia. Surgió como tal, pero ahora es una superposición abigarrada de viviendas grises y techos de lámina en las afueras de Ciudad de Guatemala. Desde aquí, los edificios de la capital se ven a lo lejos como lucecitas, tan inalcanzables como las zonas ajardinadas, los centros comerciales o los centros de salud. Los viejos school bus amarillos irrumpen ruidosos y humeantes por la calle principal, con vecinos silenciosos que viajan con el teléfono móvil escondido. De aquí salieron las pandillas Barrio 18 y Salvatrucha, que han puesto en jaque al país y al Gobierno de Bernardo Arévalo, que ha declarado el estado de sitio. Aunque el decreto cumplió este domingo una semana en vigor, en las calles de El Mezquital solo aplican las viejas leyes de siempre: “Ver, oír y callar”.

Escenario 2029: ¿es creíble un ataque de Rusia contra la OTAN?

La fecha, 2029, se ha convertido en un estribillo en boca de líderes políticos y militares europeos: el momento en el que Rusia podría estar en condiciones de atacar a un país de la OTAN y la Unión Europea. Es un horizonte cercano, solo tres años, quizá un poco después o un poco antes. Y las amenazas de Donald Trump a la occidental Groenlandia, territorio integrante de un país aliado como es el Reino de Dinamarca, no han hecho más que subrayar la vulnerabilidad en el flanco oriental. ¿Quién da por seguro ahora que Estados Unidos ayudaría a Europa ante una hipotética agresión rusa?

La arriesgada jugada política de la primera ministra de Japón

Desde que irrumpió en la escena global, la primera ministra japonesa, la ultraconservadora Sanae Takaichi, ha dado muestras de que tiene casi tanto de estrella del rock —tocó en una banda en su juventud— como de líder política. Calibra la comunicación, cuida cada imagen, se defiende en los tiempos brevísimos que exige la trituradora mediática de nuestra era.

Algunas certezas técnicas y muchas incógnitas en torno al descarrilamiento del Iryo

La salida de vía de un tren de alta velocidad de la operadora Iryo (6189 Málaga-Madrid) el pasado domingo, invadiendo el gálibo de la contraria (vía 2) a las 19.43 horas, deja algunas evidencias y muchas incógnitas, que tratan ahora de despejar los miembros de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). El Alvia de Renfe (2384 Madrid-Huelva) que viajaba de frente no puede eludir de ningún modo el choque, nueve segundos después de que descarrilara el primer convoy, y salir despedido hacia un terraplén de cuatro metros de profundidad. El siniestro deja 45 víctimas y decenas de heridos.

La vida después de la tragedia: Rosa, del coche 8 del Iryo, pelea desde el hospital por recuperar su rostro

Recuerda los minutos previos al accidente de tren, pero los que siguieron están en negro. Y cuando despertó, todo era una pesadilla. Todavía retiene en su memoria la película que estaba viendo en la pantalla de su móvil, mientras iba el pasado domingo en un asiento del tren Iryo destino a Madrid donde trabaja como funcionaria. Recuerda también las vibraciones que sintió, los saltos del asiento, el tambaleo. Después de eso, tan solo una consecución de imágenes sueltas que describe como terroríficas. Tras la colisión, perdió la conciencia. Cuando la recuperó, el coche estaba tumbado; y la ventanilla que había estado durante el trayecto pegada a su brazo izquierdo, estaba ahora en el techo. Rosa, que prefiere no dar su nombre real para preservar su privacidad, es una de las personas que continúan ingresadas en el Hospital Reina Sofía de Córdoba.

Oliver Laxe es una estrella

Leo que hay treinta propios contratados para espolear el voto a Sirât en los Oscar; treinta “relaciones públicas”, rezaba el titular. Ojalá la película se los lleve. Muy a favor de que el cine español gane premios. Pero lo interesante de Sirât, más allá que la propia película, es el personaje que nos ha descubierto.